|

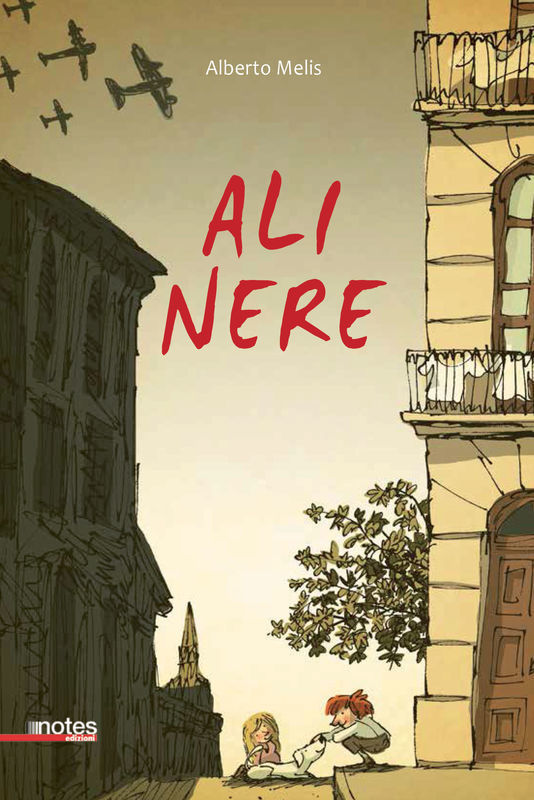

«Ditemi

dunque il segreto, così lo porterò sulla

Terra e saremo

tutti salvi: come può un pianeta

vivere in pace?»

Kurt Vonnegut

Mattatoio n.5 o

La crociata dei bambini

--------------------------------------------------------------------

1936

In Spagna, una

parte dell’esercito guidata dal “generalissimo”

Francisco Franco

si ribella al governo

della Repubblica

e scatena un terribile conflitto che

viene chiamato Guerra Civil,

guerra civile.

Francisco Franco

intende sopprimere la democrazia

nel suo paese e

instaurare un regime fascista simile

a quelli di

Benito Mussolini e Adolf Hitler, già al

potere in Italia

e in Germania. Per questo riceve dal

dittatore

italiano e da quello tedesco molti aiuti in

armi e soldati.

In difesa della

Repubblica spagnola e della libertà

accorrono invece

decine di migliaia di volontari,

uomini e donne

comuni, provenienti da ben cinquantatré

diverse nazioni,

tra le quali gli Stati Uniti

d’America, la

Francia, l’Inghilterra, la Grecia, la

Polonia e l’Italia.

Non chiedetemi

se la storia di Tommaso e Susa che

leggerete in

queste pagine sia vera.

Io l’ho solo

scritta, così come mi è stata raccontata.

A.M.

________________________________________________

1

Anche se avessi

avuto uno specchio non avrei avuto bisogno di

usarlo. Ero sicuro che il colorito del mio viso fosse verde

smunto, come l’erba polverosa sul ciglio della

strada.

«Devi guardare

oltre il muro. Se non lo fai sei un vigliacco».

«Una carogna».

«Uno sputo di

serpe».

«E non farai mai

parte della nostra Brigata».

Continuai a

fissare i quattro ragazzi addossati al muro del

cimitero. Non la

smettevano di incitarmi. Dall’altra parte

del muro si sentirono voci che somigliavano a squittii di

topi presi in trappola. Erano uomini che

piangevano. Una voce più

alta e secca schioccò nell’aria: «Disponete questi traditori

contro la parete della cappella!»

Mi mancò il

respiro.

«Coraggio!

Guarda oltre il muro!» disse Gotzon, che era il capo

del gruppetto.

«Non lo farà»

ridacchiò uno dei compagni, un mingherlino di cui non

conoscevo il nome. «Ha il cuore di una femmina».

Gotzon mi aveva

detto che per entrare a far parte della loro

banda, o Brigata di via Kurutziaga, come la chiamavano,

avrei dovuto superare una prova di coraggio. Ma mi

infastidiva che solo io avrei dovuto guardare oltre

il muro del cimitero, dopo essermi arrampicato su

uno spuntone di roccia, mentre i quattro ragazzi

se ne stavano in basso, piegati sui talloni. Feci però quello

che mi chiedevano. Sollevai il capo

quanto bastava per vedere cosa stava succedendo. Tra

le tombe c’era un mucchio di gente. Soldati

dell’esercito repubblicano col fucile in spalla,

soprattutto. Ma anche miliziani delle Brigate Internazionali

che tenevano i loro fucili puntati su sette persone

allineate contro la parete della cappella.

Queste ultime

avevano le mani legate dietro la schiena e il

capo scoperto. Dalla posizione in cui mi trovavo potei

vedere bene il viso di uno solo di loro: era molto

giovane, con un velo di barba bionda sulle guance bianche

come il latte. Dovette

accorgersi che lo stavo osservando, perché all’improvviso voltò

il capo e mi rivolse uno sguardo umido e

disperato. Mosse le labbra

senza emettere un suono. Mi parve che

dicesse: «Mi chiamo Matìas».

« Caricate!»

gridò il comandante del plotone di esecuzione.

Mi abbassai di

nuovo dietro al muro.

«Che vi avevo

detto? È un vigliacco» ghignò il mingherlino.

«Non avere

paura, italiano!» ruggì Gotzon. «Mira! Mira la muerte

de los fascistas!».

In quel momento

vicino a noi risuonò un’altra voce. «Non guardare

invece. E voi andate via. Subito». A pochi passi

dalla roccia sulla quale mi ero arrampicato era apparsa una

ragazzina, proveniente dalle sterpaglie che

circondavano il cimitero. Al suo fianco un cane dal pelo

bianco e ispido, di dimensioni enormi. Si

rivolse ancora a Gotzon e ai suoi compagni,

che erano

schizzati in piedi come se davanti a loro fosse

comparso il diavolo.

«Ho detto

sparite» ripeté. «O volete che ordini ad Argo di

sbranarvi?».

Come se avesse

compreso le sue parole il cane ringhiò, mostrando le

zanne.

«Via… Presto…!»

Gotzon e i suoi

amici si lanciarono tra le sterpaglie.

«Puntate!» gridò

il comandante del plotone.

Mi inginocchiai

sulla roccia e coprii le orecchie con le mani.

«Fuoco!»

Il crepitare

degli spari fu come il rullio delle bacchette su un tamburo.

Guardai di nuovo dentro il cimitero. I

sette uomini erano stesi a terra. Al più giovane,

un po’ distante dagli altri, come se all’ultimo

momento avesse tentato di fuggire, erano sbocciati sulla

schiena tre fiori rossi di sangue.

Mi chiesi se

davvero si chiamasse Matìas.

Scesi dalla

roccia, mi inginocchiai a terra e vomitai. Quando riuscii a

smettere e mi sollevai per riprendere fiato, mi

accorsi che la ragazzina e il suo cane erano ancora lì. Aveva i capelli

neri corti e la gonna annodata tra le gambe magre, in

alto, sin quasi all’inguine, così che

sembrava

indossasse un paio di pantaloni. Ai piedi un paio di

malconci scarponi da montagna.

«Te l’avevo

detto di non guardare » mi rimproverò.

«Io mi chiamo

Susa».

«Io Tommaso…

Tomi».

«Immagino che

avrai già sentito parlare di me, vero?»

Annuii senza

riuscire a staccare gli occhi dai suoi, che erano di due

colori diversi. Uno verde muschio, vivido e scuro;

l’altro di un azzurro tenue, come a volte è il cielo

dopo una pioggia intensa. «Ti ho vista al

mercato, la settimana scorsa» mormorai.

«Ti sei sporcato

la giacca e la camicia» disse ancora lei. «Seguimi,

ti aiuterò a ripulirti. Se non hai paura di me».

Sollevai le

spalle. Non avevo paura di lei, a differenza di quel

vigliacco di Gotzon.

Continuavo

invece a tremare per ciò che stava succedendo dentro il

cimitero.

«Caricate!»

tuonò di nuovo la voce oltre il muro.

«Andiamo via, ti

prego» sussurrai.

Seguii la

ragazzina e il suo cane, domandandomi cosa avrebbero

detto al mio ritorno Antton ed Elaia, i due anziani

contadini che avevano accolto me e mio padre Arturo

nella loro casa di Durango, pochi mesi dopo l’inizio

della Guerra Civil. Entrambi si

sarebbero preoccupati moltissimo, se avessero saputo

cosa ero andato a fare al cimitero, in compagnia di

Gotzon e dei suoi amici. Ma forse si sarebbero

preoccupati ancora di più sapendo che avevo deciso di

seguire chissà dove Susa, di cui molti a Durango

parlavano a mezza voce, perché credevano che fosse una sorguin,

una ragazzina mezzo strega e mezzo

fata.

Man mano che ci

allontanavamo, avvertii altre scariche di moschetti.

Dopo i terribili avvenimenti accaduti il giorno prima

nel centro abitato, la ritorsione sui fascistas

non aveva fine. Era stato il

vecchio Antton a raccontare a me e a sua moglie Elaja ciò

che era accaduto il giorno prima nello slargo di

viale Ezkurdi. Antton era

tornato a casa trafelato, stringendo in

mano un

pacchetto. Era evidente che non vedeva l’ora di

raccontarci cosa aveva visto, ma prima aveva consegnato il

pacchetto ad Elaja.

«Sono le

medicine per il valoroso capitano Serra».

Quando Antton

parlava di mio padre, diceva sempre così: “il

valoroso capitano Serra”. Quindi mi aveva

rivolto lo stesso sguardo tenero che avrebbe

potuto rivolgermi uno dei miei nonni che vivevano in

Italia, se solo avessi avuto la fortuna di conoscerli, e

mi aveva chiesto: «Come sta tuo padre oggi?»

«Come ieri»

avevo risposto. «Dorme. Dorme sempre. Ma non si

lamenta».

«Speriamo che

queste nuove medicine possano aiutarlo » era intervenuta

Elaja, anche se con un tono di voce poco

convinto.

Nessuno dei

medici che avevano visitato mio padre dopo il suo

arrivo a Durango era riuscito a darsi una spiegazione

del suo stato di salute. Aveva una ferita al fianco

e una alla tempia destra, che si era procurate nella

battaglia di Monte Pelato. Ma visto che non si

trattava di ferite particolarmente gravi, il comando della

sua formazione militare, invece di inviarlo in un

ospedale di Barcellona, aveva dato disposizioni

perché venisse trasportato a Durango, un popoloso

villaggio della Biscaglia dove avrebbe potuto ricevere

le cure necessarie e trascorrere la convalescenza. Quando, però, io

e mia madre Annita l’avevamo finalmente

raggiunto dopo aver lasciato la nostra casa a Madrid, l’avevamo

trovato in uno stato d’incoscienza di cui nessuno

sapeva spiegarsi le ragioni. Mio padre

Arturo, il valoroso capitano Serra, non aveva brividi di

freddo, né convulsioni, né febbre alta provocata

da qualche misteriosa infezione. Semplicemente

dormiva, immobile, lontano da tutto, senza mai un

lamento.

«Dobbiamo

portarlo via da qui» aveva detto mia madre. «Via

anche dalla Spagna. In Francia. A Parigi ci sono ottimi

ospedali e medici eccellenti che forse potranno

farlo guarire. Ma non sarà facile organizzare il trasporto».

Quando avevo

capito che mia madre intendeva partire per

trovare l’aiuto che le occorreva, l’avevo supplicata di

portarmi con sé, ma lei era stata irremovibile. «Tornerò a

prendere te e tuo padre il prima possibile» aveva detto. Mi aveva stretto

in un abbraccio forte e deciso. «Ricorda… Non

piangere! Noi non piangiamo» mi aveva soffiato

all’orecchio.

Dopo che lei era

andata via, avevo lasciato che Elaja mi facesse

sedere sulle sue ginocchia. La donna mi aveva tenuto stretto

a sé e io non avevo pianto, anche se avevo una

gran voglia di farlo. «Vedrai, tua

madre tornerà entro pochi giorni» aveva detto Antton. Ma

di giorni ne erano già passati parecchi, e di

mia madre Annita non avevamo avuto più nessuna

notizia.

«Allora, cosa è

successo nello slargo di viale Ezkurdi? » aveva chiesto

Elaja a suo marito, dopo aver preso le

medicine per mio padre.

«Avete sentito

le esplosioni?»

«Sì. Due».

«No, almeno tre»

l’avevo corretta io.

«Giuro che non

capisco» aveva sussurrato allora Antton. Ci aveva fatto

sedere vicino a lui e aveva tracciato col dito un

cerchio immaginario sul tavolo. «Oggi nello

slargo del viale Ezkurdi un gruppo di ragazzi giocava

alla pelota. Alle undici in punto si è sentito il rombo

di un aereo. Tutti hanno smesso di giocare». Antton aveva

continuato a parlare con voce incredula. Sopra Durango

erano apparsi due velivoli. Si rano abbassati

sin quasi a sfiorare i tetti delle case e poi avevano

lasciato cadere alcune bombe. Una era caduta sulla

stazione. Una era finita nel giardino del dottor

Unamunzaga. La terza, infine, era precipitata sui ragazzi che

sino a un istante prima giocavano alla pelota. Tra di loro c’erano

stati dodici morti.

«Cosa non

capisci?» aveva chiesto Elaja ad Anton.

«Non capisco

perché quell’aereo dei fascistas ha sganciato le

bombe sul nostro centro abitato». Era indignato.

«Forse è stato uno sbaglio. Perché in guerra un

esercito colpisce l’esercito nemico. In campo aperto. È

sempre andata così! Non dei ragazzi disarmati che

giocano alla pelota!»

Avevo avvertito

una stretta alla bocca dello stomaco.

«Che c’è

ancora?»

Elaja si era

accorta che Antton aveva altro da dirci. «Domani farete

meglio a non uscire di casa».

«Perché?»

«Pare che gli

amici e i parenti dei ragazzi uccisi, insieme ai miliziani del

Battaglione della Gioventù, vogliano

pareggiare i conti per ciò che è successo oggi. La gente

dice che domani andranno al Carcere Municipale, dove

sono stati rinchiusi i prigionieri fascisti. Li

tireranno fuori e poi li porteranno al cimitero, dove li

fucileranno».

Elaja aveva

sgranato gli occhi. «Ma non sono stati loro a sganciare

quelle bombe! Sarebbe una vendetta!»

«Ho paura che

niente potrà impedirlo» ribatté Antton mestamente. «Il

pilota che ha sganciato quelle bombe è un loro

complice».

Quella notte non

avevo chiuso occhio. In parte perché ero rimasto a

lungo nella camera di mio padre, con la sua mano

stretta tra le mie, e in parte perché quando mi ero

infilato sotto le coperte non avevo fatto altro che

pensare a quello che avevo sentito.

L’indomani

mattina, invece di seguire il suo consiglio, ero sgattaiolato

fuori di casa e avevo incontrato Gotzon e i suoi

amici, che mi avevano chiesto se volevo entrare a

far parte della loro Brigata. Mi avevano

assicurato di aver messo da parte, in un nascondiglio

segreto, fucili, pistole e bombe a mano di legno del

tutto simili a quelle vere che usavano i soldati.

Insieme a diverse fionde e una maschera antigas a cui

mancava solo il filtro per funzionare.

Non era stato,

però, per poter ammirare ciò che per Gotzon e i suoi

amici era un vero tesoro, che avevo deciso di

affrontare la prova di coraggio che mi avevano chiesto.

La verità era

che intendevo guardare in faccia i prigionieri che sarebbero

stati portati al cimitero. Mi illudevo che tra

loro potesse esserci anche il soldato fascista che a

Monte Pelato aveva ferito mio padre. E che, forse,

per istinto, sarei riuscito a individuare il suo sguardo torvo,

carico di ogni inumana ferocia.

Non potevo certo

immaginare che l’unico nemico che sarei

riuscito a guardare in viso, invece, sarebbe stato un ragazzo

che forse si chiamava Matìas, conappena un velo

di barba bionda sul viso pallido e due occhioni pieni di

paura.

|